Dans ses activités et interventions lors d’évènements, le RIOB, association à but non lucratif, tient à rappeler le coût colossal de l’inaction face aux effets du changement climatique sur les populations, les économies et l’environnement.

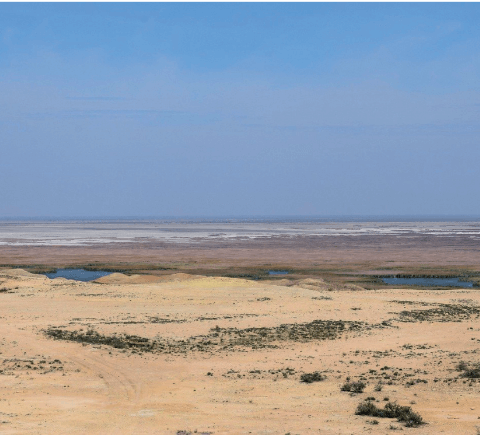

Il peut arriver que la ressource vienne à manquer, ne soit plus disponible en quantité et en qualité suffisante pour tous les usages, ou au contraire, qu’elle coule à flot et détruise tout sur son passage.

Pour apporter des réponses institutionnelles, techniques, opérationnelles et stratégiques à ces effets désastreux, les ressources financières requises pour la gestion de l’eau à l’échelle des bassins sont particulièrement significatives.

En fonction des contextes géographiques, on peut citer par exemple, l’appui à la gouvernance d’organismes de bassin, à la mise en place de réseaux de suivi des ressources en eau de surface et des eaux souterraines, d’outils de prévision hydrométéorologique, de modélisation et de simulation et de systèmes d’information sur l’eau pour renforcer la connaissance du bassin, ou encore le soutien au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de la planification de bassin, y compris pour des actions spécifiques (aménagement du territoire, reboisement, lutte contre l’érosion, restauration des cours d’eau, gestion des sédiments).

De grands programmes d’investissement adaptés à différentes réalités sont également indispensables pour parvenir à mettre en œuvre des chantiers tels que le développement des barrages de retenue ou multi-fonctions, des digues ou des infrastructures hydrauliques, pour la protection contre les inondations et les sécheresses ; la prévention des pollutions (assainissement et épuration) et la protection de l’environnement ; la fourniture de services (hydroélectricité, irrigation, approvisionnement en eau domestique et industrielle, transport fluvial) et enfin des solutions fondées sur la nature pour restaurer la sécurité hydrique et écologique.

L’objet de la GIRE étant la gestion d’un patrimoine naturel commun, les mécanismes de financement durable sont principalement publics et mobilisent les trois “T”:

- Taxes : les taxes générales, collectées auprès des citoyens et des entreprises par les pouvoirs publics qui en arbitrent la répartition et allouent une partie à la gestion de bassin, mais aussi les taxes affectées spécifiquement à la gestion de l’eau (ou “redevances”).

- Tarifs : paiements pour services rendus (factures d’eau potable, assainissement, irrigation)

- Transferts : prêts grâce aux financements bi/multilatéraux, tels que l’aide publique au développement – APD ; subventions et contributions caritatives et volontaires.

Lorsque l’on traite des mécanismes de financement public, deux enjeux clés émergent.

Comment ces mécanismes peuvent-ils contribuer à une gestion plus efficace de la ressource en eau ?

La clé de voute de leur durabilité est l’incitation économique !

Il est donc recommandé d’appliquer le principe « pollueur-payeur / utilisateur-payeur » qui sanctionne la dégradation de la ressource et subventionne les comportements de gestion de l’eau vertueux.

Comment les pérenniser et les viabiliser ?

Un renforcement des systèmes fiscaux des Etats doit être recherché, en y intégrer progressivement l’économie jusqu’ici informelle.

Des mécanismes alternatifs tels que les partenariats public-privé, les paiements pour services environnementaux ou le financement communautaire, peuvent également être considérés tant qu’ils s’inscrivent dans l’atteinte des objectifs fixés collectivement, par la gouvernance de bassin. Ils les complètent utilement pour relever les défis de l’adaptation au changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de la coopération transfrontalière.

Gouvernance concertée

Planification stratégique

Systèmes d’information sur l’eau